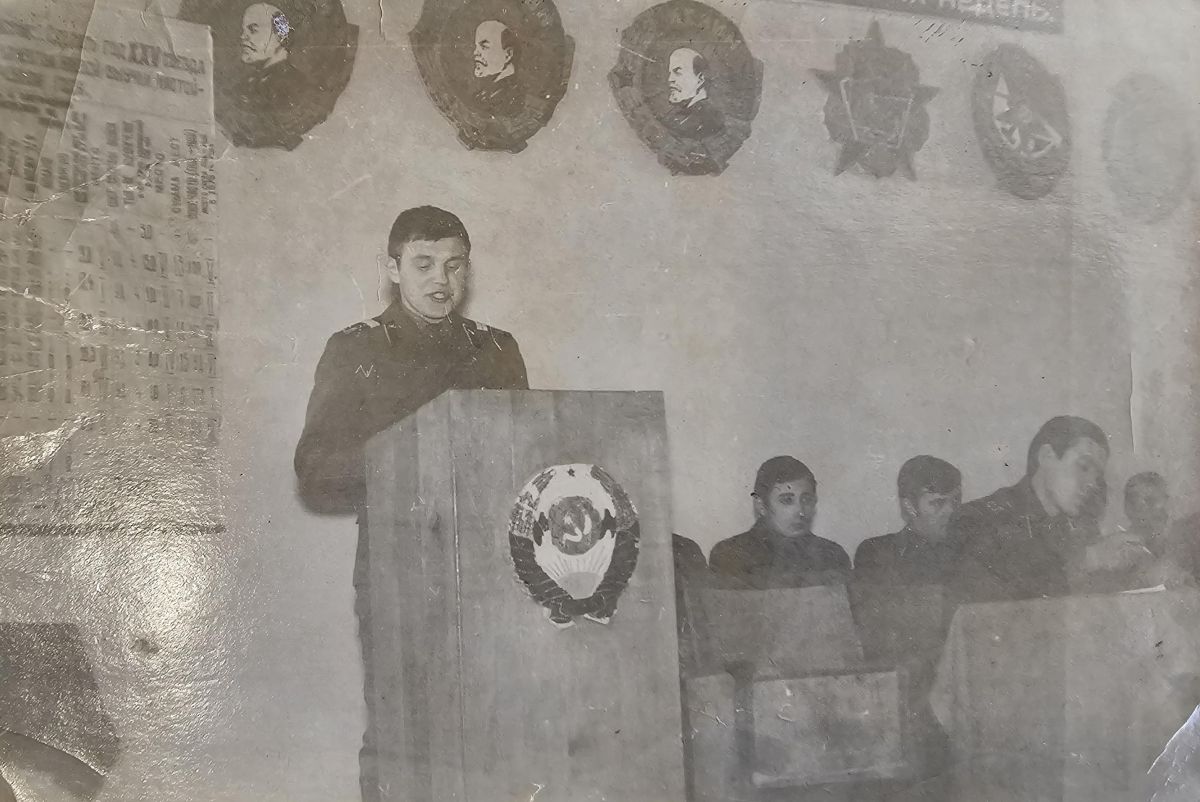

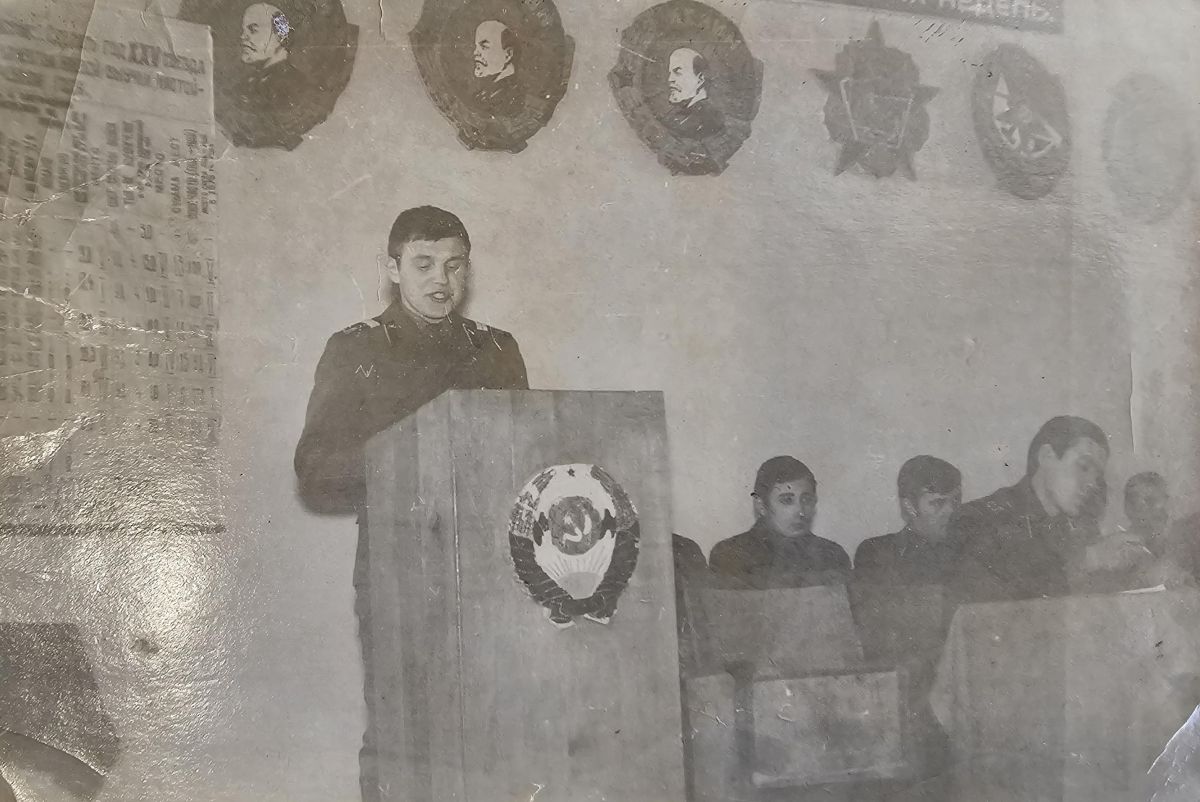

Ровесник Байконура: история жизни и службы теплоогаревца Александра Савостьянова

Фото: Александр Савостьянов

Человеку передо мной, как и грандиозному советскому космодрому, скоро 70. Он прошел большой путь, усвоил пользу труда и ценность самой жизни. У него сотни товарищей и знакомых, а сам он принадлежит к той категории людей, которые делают историю, становясь ее частью. Но говорить, рассказывать, вспоминать он сейчас будет вовсе не о себе или о том, как жил эти 70 лет. Глаза взрослого человека на пару часов стали ребячьими. Он вспоминал деда-фронтовика, который прошел всю войну, который до и после нее был председателем колхозов, который мог держать в крепком кулаке и свой дом, и общее хозяйство. Для него же это был просто любимый дедушка. Образец, кумир, стена, глыба…

Именем революции

«…Не только детство рядом с дедом прошло, но и юность, молодость. Он был для меня и отцом, и лучшим другом. Я об одном жалею бесконечно: мало спрашивал его о самой войне. Всё знаю о его мирной жизни, а о войне фронтовики не любили говорить. Если чего и спросишь, то или бабушка «шикнет», или мать – мол, не береди деду душу, не лезь…»

Александр Михайлович Савостьянов живет в Теплом. Сразу скажем, вокруг него всегда порядок. Во всем. Он и в жизнь других его несет, не разбираясь, кто кому чего должен: в широком радиусе домов по улицам Комсомольской и Советской он – первый хозяин. С граблями, лопатой, тачкой он ожесточенно борется с мусором, снегом, листвой, травой. Ненавистен человеку беспорядок в любых его проявлениях, вот и искореняет. Потому что в этой жизни важно быть нужным. Так дед всегда говорил.

Борис Михайлович Алисин появился на свет очень много лет назад – 6 августа 1902-го. Мы сегодня ругаем время, в котором живем. Дескать, невозможно тяжко справляться с глобальными трудностями. А тогда легче было?

Борис Михайлович Алисин и на фронте обладал талантом объединять вокруг себя людей. На фото он в самом центре - в середине среднего ряда бойцов. Сегодня его внук стал точной внешней копией своего деда

«Дед с 10 лет работал у помещика. Жили они в Волчьей Дубраве, жили бедно, как и большинство людей в те годы. Бедность и нужда толкали людей с благодарностью принимать революцию. Лишь бы какая, пусть и неизвестная, жизнь вместо той, что косила голодом новорожденных братьев и сестер, что гнала в поле людей, заставляя подбирать с земли каждое зерно, и печь хлеб с лебедой пополам».

В 1931 году Борис Алисин вступил в партию большевиков. В 1933-м его назначили председателем колхоза «Волна» в Озерках, Лидинке. Он возглавлял его пять лет, перевезя семью жить поближе. В 1938-1939 годах был председателем в Нарышкино. Проработав здесь недолго, стал инструктором райкома партии. 30-е годы помнятся советским людям голодом и арестами, которые испытала новая страна, взрослея на обломках Российской империи.

Там, где советская власть успела основать коллективные хозяйства, голодомора удалось избежать. Во многом – благодаря крепким председателям.

В 1940-м Алисин возглавил «Заветы Ленина» в Большом Огареве. Помотавшись за последние десять лет по району, он еще не знал, что «Заветы» станут его самым крепким причалом. Что «Заветы» будут ждать его с фронта. Что здесь его семье будет суждено прочно пустить в землю корни. Что сюда, в его большой дом, годами будут приезжать друзья: первый секретарь райкома Фролов, главный врач Шуваев, управляющий Сельхозтехникой Слугин… Должно пройти много лет, прежде чем эта жизнь установится. А пока предстояло это спокойствие обеспечить самому. Огнем и мечом…

На войне как на войне

22 августа 1941 года председатель совхоза «Заветы Ленина» Борис Алисин уходит на фронт. Признанного руководителя, его и здесь назначают старшим над группой из 22 человек.

Солдаты поступают в состав 3-й гвардейской минометной дивизии. Борис Алисин так и прослужит в артиллерии до конца войны. Он будет воевать на Воронежском направлении, затем – на Брянском. А Победу встретит в составе 15-й гвардейской минометной бригады 1-го Украинского фронта.

«Почти 40-летним дед ушел на фронт. Он был в составе подразделения снабжения. Я сегодня изучил его боевой путь, а ведь при жизни о своих наградах он мне совсем не рассказывал! 3 апреля 1943 года он был награжден первой медалью «За боевые заслуги». 12 октября 1944-го моего Бориса Михайловича наградили Орденом Красной Звезды. В 1945-м еще была «За боевые заслуги». А 9 мая 1945-го - «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Он шутил, что все свои медали и ордена получил за то, что хорошо варил кашу на фронте. Я мальцом верил в эти истории, а позже узнал, что дед спас от захвата артиллерийскую установку «Катюшу» и ее команду, в одиночку отбил врага».

За все четыре военных года, будучи при этом командиром подразделений, Борис Алисин не был тяжело ранен. Его Евгения Николаевна не могла нарадоваться на мужа. За годы войны ее сильный, надежный, при этом жутко добрый и милосердный муж стал еще мудрее, еще заботливее. Его тронула лишь легкая контузия, которая не помешала дожить до старости. Но до старости Алисину пока было далеко.

«Мать от ожогов спасла немецкая мазь…»

До войны Женя рожала ему каждые два года по дочке. Алисин приметил невесту в Ображках. Она сделалась ему верной и преданной женой на все годы. Господь забрал у них двоих сыновей и не младенцев, а вполне себе юношей по 8 и 11 лет. Об этом в семье не любили вспоминать, как и о многом, что поднимало в душе горькую горячую волну.

Когда Борис пришел с войны, жена в одну ночь уложила все свои мучения, нанесенные оккупантами. Рассказала ему в подробностях о том, как в председателев дом на постой забрались фрицы. О том, как саданули по нем из танка и разнесли до основания, когда отступали под натиском советских освободителей. Самих Алисиных немцы прогнали жить в подвал, а сами барствовали в их крепком доме. Разжигая в подвале керосинку, старшая Маша подпалила подол платья, едва не сгорев заживо.

«Мать умирала. Она много дней страдала от ожогов большей части тела, бабушка Женя уже и не надеялась ее, молоденькую, спасти. Она выздоровела от немецкой мази, которую давали фрицам. Один немец тайком поделился с бабушкой лекарством. Мол, матка, спасай дочь. Мать выжила и в 1946-м поступила в медучилище. Через три года она стала фельдшером в Алексеевском, но вскоре возглавила родной Больше-Огаревский медпункт. Мария Борисовна Савостьянова вместе с младшей сестрой Валентиной работала на медпункте 22 года, принимая роды и избавляя от недугов большеогаревское население».

Глыба с золотым сердцем

«Слыхали, бабы, председатель наш вернулся! Теперь по-другому заживем – при своих мужиках, да при хозяине!»

По-простому, по-деревенски женщины встречали свою победу – трудовую, материнскую. И рассчитывали хотя бы на скромное бабье счастье.

Фельдшерский пункт в совхозе Алисин устроил из привезенного «финского» дома. Таких в село удалось выбить три: в двух других расположились сельский совет и правление совхоза.

На месте разбитого фашистским танком своего дома он тоже поставил новый, еще лучше прежнего. Приезжая в Большое Огарево по рабочим делам, здесь полюбят останавливаться уполномоченные райкома и райисполкома. В дом председателя на постой будут приезжать прокуроры, комсомольские секретари.

«В доме деда на стенах висели портреты партийных вождей, почетное место имели его фронтовые награды. Но у бабули был здесь свой уголок с иконами. Она всю жизнь верила в Бога, и ее муж-председатель ей этого не запрещал. Наверняка перед этими иконами, которыми когда-то бабушку благословили на замужество, она и просила Бога уберечь ее мужа-коммуниста от фашистского огня».

Больше 30 лет Алисин был председателем в совхозах и колхозах, дольше всего – в родных «Заветах». В 1963-м его назначили председателем сельского совета, где он оставался бессменным почти до самой своей смерти.

«За большой труд дед награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Свои успехи в деле выращивания кукурузы дед представлял на Выставке достижений народного хозяйства, был награжден золотой медалью ВДНХ. Для совхоза в качестве награды он пригнал оттуда 21-ю «Волгу». А в качестве признания личных заслуг деду подарили телевизор. Он в нашем доме появился у одних из первых в селе. Красный, с украшениями из слоновой кости «Рекорд». Показывал, правда, не очень хорошо – я только успевал бегать поворачивать антенну».

Борис Алисин умер в 1970 году. Памятник с надписью «Почетному гражданину села Большое Огарево» ему воздвигли от государства – вклад этого человека, героя войны и труда, в жизнь малой родины стоил гораздо больше, чем обелиск. Не удивляйтесь тому факту, что установленный в 1970-м этот монумент до сих пор в первозданном виде стоит на могиле Бориса Алисина. Таким был он сам: нерушимым, точно скала. Таким стало и его надгробье: неподвластным ни воде, ни ветру, ни временам.

В степи

Твое детство остается с тобой навсегда. Можно не помнить, что было вчера, а картинки из детства остаются яркими, порой, до последнего вздоха.

«Я провел рядом с дедом всю свою жизнь. И знаете, он всегда мне говорил: «Саша, умей быть мужиком! Живи честно, служи честно». Он немного не дожил до того дня, когда меня призвали в армию. До службы я успел получить специальность автомеханика, окончил Тульский техникум транспортного строительства. Со специальностью в армии всяко лучше: «покупатели», приезжавшие в прямом смысле выбирать солдат, первым делом выбирали с образованием, а уж после – физически крепких».

Ноябрь, 1975 года. В Туле призывники сели в поезд до Москвы. А здесь, на Казанском вокзале, сели в поезд, который почти трое суток увозил их всё дальше в степь.

«Вот вроде и географию я знал, а до самого Тюратама не понимал, что едем в Казахстан. А если в Казахстан, значит, на Байконур…»

С Байконура осуществлен первый в мире полет человека в космос. За 50 лет отсюда запущено более 1 500 различных космических аппаратов и до 100 межконтинентальных баллистических ракет. А своим известным всему миру названием объект обязан советским секретным службам, стремящимся запутать разведку противника на момент строительства.

Базовой точкой на карте для полигона выбрали железнодорожную ветвь Тюратам. Около разъезда запланировали размещение основных стартовых площадок, а возведение остальных необходимых ракетному полигону сооружений стало второй серией работ. Слово «тюратам» переводится на русский как «священное место». Здесь когда-то обитала древняя цивилизация, и, по предположению археологов, даже располагался мазар — захоронение казахского святого. Королев тогда сказал, что уникальное сооружение, возводимое в таком месте, обречено на успех.

"Атмосфера секретности пронизывала всю местность: поезда в Тюратам приходили ночью, чтобы проездом люди не могли видеть объекты космодрома. Кругом степь, но в ней далеко видно. И по дыму труб, по высоким зданиям вдали угадывался город.

С области со мной вместе четверо ребят было – теплинские, ефремовские. Правда, разбросали нас быстро по разным подразделениям и сразу переодели в зимнюю форму одежды - шинели, шапки, сапоги. Удивительное дело: солнце светит беспощадно, а холод на улице стоит невыносимый. А летом наоборот: жара невыносимая, +45…50 градусов! Укрыться негде, палящий зной. За два года службы не было ни одного дождя! Я долго привыкал к тому, что жители степных районов спасаются от жары, попивая мелкими глотками горячий чай. И правда, помогает!»

Рядом с Леоновым и…Пугачевой

Служба в секретных войсках подразумевает не только армейскую жизнь в военной части. Обычно такие стратегические объекты обрастают полной инфраструктурой – городами, в которых живут офицеры, путями сообщений, коммунальной средой. Александр Савостьянов попал на службу в Ленинск. Этот городок в Кызылординской области никогда на картах не значился. Это и есть Байконур, если брать широкое понимание этого слова.

«Я служил в строевой части, которая обслуживала систему отопления всего города – котельные, теплостанции. Помимо жилых районов наше подразделение заботилось об отоплении шахтовых площадок с баллистическими ракетами, а также громадной радиолокационной установки».

Александр Михайлович вспоминает, что после пуска ракет работать на объектах разрешалось только в полной экипировке химзащиты. Ракетное топливо – радиационное. Многих, кто служил в ракетных войсках, сегодня отличает полное отсутствие шевелюры на голове. Говорят, от радиации. А может, шутят?

Савостьянов хоть и поседел, в эту категорию не попал. Может, выручил тот факт, что одной ночью он в одиночку выпустил стенгазету автовзвода, которая оказалась лучшей среди всех рот части? Сразу после этого прапорщик, который возглавлял комитет комсомола части, пошел к замполиту и объявил: освобождай от должности, командир, я себе нашел молодую смену!

Так Савостьянов стал освобожденным секретарем комсомола спецчасти. Командовал пятью ротными комсоргами, получал зарплату в 30 рублей, да еще и кабинет личный выделили!

«Идеология в армии была одной из главных составляющих. На плечах комсоргов лежала большая работа – организация обучения, культурно-массовых, досуговых мероприятий. По должности я имел возможность беспрепятственно выходить за территорию части. Во время встречи с космонавтами в Доме офицеров виделся с командиром полетов Алексеем Леоновым. А еще встречал с концертом Аллу Пугачеву! Тогда еще о ней мало кто знал. Она выступала в военных частях, ездила по знаковым местам страны. Старшие подсказали попросить автограф. Она сама взяла у меня военный билет, расписалась прямо на нем и приписку еще сделала: «Удачи тебе, солдат».

Служба кончалась. Савостьянову предложили остаться служить на Байконуре, подписать контракт сразу на 5 лет.

«Мне домой хотелось. И к климату этому тяжелому я так и не смог привыкнуть. Степь степью, а я в Большое Огарево спешил».

«Ты просто делай то, что должен…»

Через всю степь только в противоположном направлении Александр Савостьянов торопился домой. Учитывая армейский опыт, его пригласили работать инструктором райкома комсомола. А в Больше-Огаревскую школу тем временем приехала работать молодая учительница. Вера Семеновна обучала детей математике, а жила на квартире в том самом председателевом доме, который после войны для семьи построил Борис Михайлович Алисин.

…Комсомольскую свадьбу играли на День молодежи. Счастливой оказалась та дата: душу в душу, рука об руку, сердцем к сердцу Савостьяновы идут по жизни и сегодня, так удачно дополняя друг друга в профессии и в быту.

«В армии я был кандидатом в члены партии. А коммунистом стал уже в Теплом. Работал инструктором райкома партии, пока Ельцин нас не разогнал, - Александр Михайлович любит пошутить. Юмор выручал и тогда, когда весь уклад жизни, налаживаемый годами, понесся в бездну с неуправляемой скоростью. – Я всегда политикой интересовался, четырех генсеков все-таки пережил. Мы понимали, что приход Горбачева – это начало конца. Знали, что вскоре не будет страны, которую мы создавали десятилетиями. Той страны, которую своим трудом и огнем уберегал от врага мой дед…»

Не стало страны. Казахстанским стал Байконур. Из-за стремительного сокращения числа ракетных пусков тысячам сотрудников на Байконуре пришлось вернуться в Российскую Федерацию в поисках заработка. А брошенные поселки вокруг полигона попросту стали разоряться. К 2004 году Россия погасила все долги перед Казахстаном, потребовавшим выплатить аренду космодрома и прилегающих военных объектов, за все годы…

После распада партии КПСС недолго работал на нефтебазе. А потом перешел в «Факел» - подсобное хозяйство «Тулаоблгаза».

«С Сергеем Стефановичем Степашиным мы «липецким» методом строили жилые дома для работников хозяйства, животноводческие фермы, двухэтажную контору, столовую. Я не профессиональный строитель, думаю, ну как буду справляться? А Степашин верил, что смогу. Мы были чем-то похожи в своей любви к порядку, к чистоте».

После «Факела» Савостьянов вновь оказался в райкоме, который теперь уважительно звали администрацией. Здесь он возглавил сектор по ГО и ЧС. Сегодня этот отдел едва ли не самый тревожный – то и дело на Теплое обрушивается грохот преодолевающих звуковой барьер самолетов, слышен вой сирен по ночам… Всё это, безусловно, страшно. Но не для тех, кто уже многое на свете пережил.

«Ты просто делай, что должен, и будь, что будет. Нужно стараться делать всё, что от тебя зависит. Мы прожили свою жизнь. Хорошо ли, плохо ли – строили, учили, воспитывали. Теперь очередь молодых. У меня дочь живет в Туле, сын в Москве. Я бы рад был, чтобы внуки еще чаще приезжали, не только на каникулы. А пока могу убираться во дворе, на улице, буду это делать и не ждать ничего в награду».

Людмила Гришина